С 9 по 11 апреля 2024 года в Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского проходит учебно-образовательный и творческий проект «IX Фестиваль современной музыки».

Сегодня, в первый день фестиваля, прошел «Концерт из произведений Альфреда Шнитке. К 90-летию со дня рождения».

Завтра, 10 апреля 2024 года, в 19:00 в Большом зале УГК состоится концерт из произведений уральских композиторов.

В программе вечера:

В. Кобекин «Городской романс» для виолончели и фортепиано в исполнении доцента УГК Дмитрия Яковлева (виолончель) и Анны Яковлевой (фортепиано);

В. Кобекин «Хоровод осенних листьев», «Тихая обитель», «Скифы» для фортепиано в 4 руки в исполнении профессора Ларисы Земеровой и доцента УГК Дарьи Малисовой;

А. Кузьмин «Трансценденция» вокальный цикл для сопрано и инструментального квинтета на стихи В. Набокова в исполнении солистки Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки Татьяны Хороших (сопрано), артистки УАФО, старшего преподавателя УГК Алисы Пановой (флейта), Валерия Файзулина (скрипка), Марии Храмцовой (виолончель), Владислава Черкашина (маримба) и Карины Минеевой (фортепиано);

И. Забегин «Когда тишина» для кларнета и фортепиано в исполнении доцента УГК Михаила Морева (кларнет) и старшего преподавателя УГК Натальи Кузьминой (фортепиано);

А. Бызов Сюита для флейты, виолончели и фортепиано в исполнении артистов УАФО Марии Маркуль (флейта), Натальи Акуренко (виолончель), профессора Елены Лукьяновой (фортепиано);

С. Сиротин «Цыганочка» на слова Д. Самойлова, «Приятно быть актрисой» на слова Ю. Кима, обработка р.н.п. «Мы на лодочке катались» в исполнении заслуженной артистки России, доцента Светланы Кадочниковой (сопрано), доцента УГК Юлии Ткаченко (фортепиано).

Третий день фестиваля, 11 апреля 2024 года, традиционно отдан молодым композиторам — студентам и аспирантам кафедры композиции УГК.

9-11 апреля 2024 года

19:00

Большой концертный зал УГК

Вход свободный, количество мест ограничено

Сегодня, 27 июля 2024 года, свой юбилей празднует уральский композитор и педагог, член Союза композиторов России Валентин Дмитриевич Барыкин.

Сегодня, 27 июля 2024 года, свой юбилей празднует уральский композитор и педагог, член Союза композиторов России Валентин Дмитриевич Барыкин. Сегодня, 24 мая 2024 года, свой юбилей празднует Татьяна Викторовна Комарова — композитор, педагог, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, доцент, и.о. заведующего кафедрой музыкальной звукорежиссуры Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, лауреат всероссийских конкурсов, член Союза композиторов России.

Сегодня, 24 мая 2024 года, свой юбилей празднует Татьяна Викторовна Комарова — композитор, педагог, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, доцент, и.о. заведующего кафедрой музыкальной звукорежиссуры Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, лауреат всероссийских конкурсов, член Союза композиторов России. С именем М.П. Фролова неразрывно связаны многие стороны развития музыкальной культуры Урала в 1930-е годы. Образованный музыкант, автор множества значимых произведений различных жанров, М.П. Фролов всегда сочетал свою творческую деятельность с активной общественной работой. Он был одним из организаторов и первым ректором Уральской консерватории, первым директором Свердловской филармонии, первым председателем Свердловского отделения Союза композиторов, воспитателем целой плеяды известных уральских композиторов.

С именем М.П. Фролова неразрывно связаны многие стороны развития музыкальной культуры Урала в 1930-е годы. Образованный музыкант, автор множества значимых произведений различных жанров, М.П. Фролов всегда сочетал свою творческую деятельность с активной общественной работой. Он был одним из организаторов и первым ректором Уральской консерватории, первым директором Свердловской филармонии, первым председателем Свердловского отделения Союза композиторов, воспитателем целой плеяды известных уральских композиторов.

12 мая 2024 года (воскресенье) в 18:00 в Малом концертном зале В.И. Турченко Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского состоится юбилейный концерт композитора, педагога, члена Союза композиторов Свердловской области Татьяны Юрьевны Якушевой «Сочинение на свободную тему».

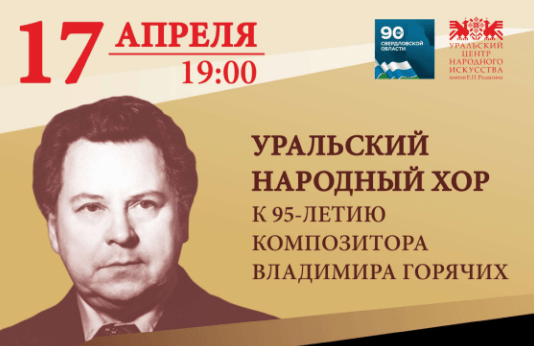

12 мая 2024 года (воскресенье) в 18:00 в Малом концертном зале В.И. Турченко Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского состоится юбилейный концерт композитора, педагога, члена Союза композиторов Свердловской области Татьяны Юрьевны Якушевой «Сочинение на свободную тему». 17 апреля 2024 года (среда) в 19:00 в Концертном зале имени М.В. Лаврова Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина состоится концертная программа «Любимые песни», посвященная юбилею композитора, члена Союза композиторов России Владимира Ивановича Горячих.

17 апреля 2024 года (среда) в 19:00 в Концертном зале имени М.В. Лаврова Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина состоится концертная программа «Любимые песни», посвященная юбилею композитора, члена Союза композиторов России Владимира Ивановича Горячих. Горячих Владимир Иванович — один из старейших композиторов Урала, известный композитор-песенник, лауреат премии им. В.П. Соловьева-Седого, Заслуженный деятель искусств РФ. Владимир Иванович 22 года руководил Уральским народным хором, с которым объехал почти всю Россию и страны ближнего зарубежья, занимая высокие награды на престижных конкурсах. Сегодня он празднует свое 95-летие.

Горячих Владимир Иванович — один из старейших композиторов Урала, известный композитор-песенник, лауреат премии им. В.П. Соловьева-Седого, Заслуженный деятель искусств РФ. Владимир Иванович 22 года руководил Уральским народным хором, с которым объехал почти всю Россию и страны ближнего зарубежья, занимая высокие награды на престижных конкурсах. Сегодня он празднует свое 95-летие. Забегин Игорь Владиславович — уральский композитор, профессор Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, дипломант всероссийских и международных конкурсов. Игорь Владиславович известен не только как композитор, чьи произведения исполняются в самых разных уголках России и мира, но и как талантливый педагог. Он стал творческим наставником для Р. Цыпышева, Е. Притужалова, С. Ходыкина и многих других успешных композиторов. Сегодня Игорю Владиславовичу исполнилось 80 лет.

Забегин Игорь Владиславович — уральский композитор, профессор Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, дипломант всероссийских и международных конкурсов. Игорь Владиславович известен не только как композитор, чьи произведения исполняются в самых разных уголках России и мира, но и как талантливый педагог. Он стал творческим наставником для Р. Цыпышева, Е. Притужалова, С. Ходыкина и многих других успешных композиторов. Сегодня Игорю Владиславовичу исполнилось 80 лет.

В начале марта 2024 года вышла из печати книга «Свадебный обряд Урала и Приуралья в записях Л.Л. Христиансена», отредактированная и прокомментированная музыковедом, профессором, доктором искусствоведения, членом Союза композиторов Свердловской области Татьяной Ивановной Калужниковой.

В начале марта 2024 года вышла из печати книга «Свадебный обряд Урала и Приуралья в записях Л.Л. Христиансена», отредактированная и прокомментированная музыковедом, профессором, доктором искусствоведения, членом Союза композиторов Свердловской области Татьяной Ивановной Калужниковой.